平安神宮を巡る

平安神宮神苑

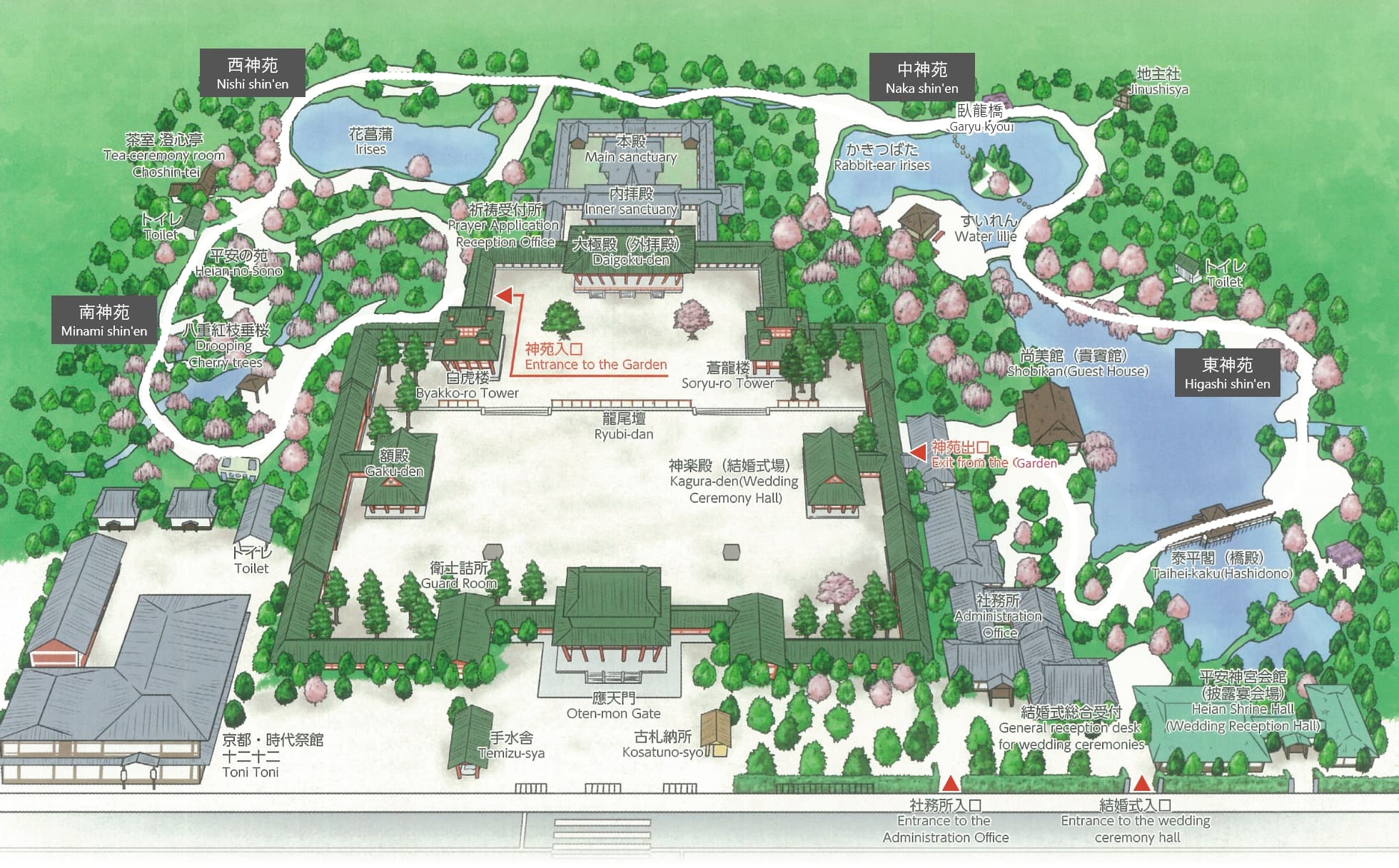

神苑

明治時代の代表的な日本庭園

明治時代の代表的な日本庭園として広く内外に知られている平安神宮神苑は、社殿を取り囲むように東・中・西・南の四つの庭からなっています。総面積約33,000㎡(約10,000坪)の広大な池泉回遊式庭園で、明治の有名な造園家7代目小川治兵衛らの手になるものです。平安京千年の造園技法の粋を結集した庭園として、昭和50年12月に国の名勝に指定されています。

春の紅しだれ桜、初夏の杜若・花菖蒲、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々に風光明媚な趣を見せるとともに、神々しい風景を織りなす神苑は、人の手で造り出されてから100年以上という時を経た今日、大いなる自然の営みに触れることができ、訪れる人の心を平安へといざなってくれます。

7代目小川治兵衛

小川治兵衛は植治の7代目として明治から昭和にかけて活躍した作庭家です。東山・南禅寺界隈の別荘地の庭園を手がけたことで有名です。主な庭園として、山縣有朋の無鄰菴庭園や平安神宮、円山公園などが挙げられます。

拝観時間と拝観料

-

拝観時間

3月1日~3月14日

午前8時30分~午後5時30分(入苑は午後5時まで)3月15日~9月30日

午前8時30分~午後6時(入苑は午後5時30分まで)10月1日~10月31日

午前8時30分~午後5時30分(入苑は午後5時まで) ※10月22日のみ時代祭の為、

9時30分~11時30分受付となります(午後12時閉門)。11月1日~2月末日

午前8時30分~午後5時(入苑は午後4時30分まで)神苑無料公開は年2回行っております。

6月上旬(令和6年は6月7日)

9月19日 -

拝観料金

一般 大人 600円(団体 30名~550円、50名~500円) 小人 300円(団体 30名以上250円)

学校団体

高校300円 中学200円 小学150円、園児30円

※学校団体は修学旅行パスポート提示もしくは事前に減免申請が必要です障害者

障害者手帳の提示により

個人規定の半額 ※介助者1名も半額

(障害者団体 人数不問

一人100円 事前に減免申請必要 ) -

注意事項

神苑内の三脚・一脚の使用について

入口にて使用料をお納め頂いております。尚、桜開花時期(3月末~4月中旬)・無料公開日には多くの方が入苑され混雑する為、使用禁止と致します。また、柵内・植え込み内からの撮影もご遠慮下さい。以上、ご理解のほど宜しくお願いいたします

神苑見どころ

-

南神苑

入口の門をくぐり、まず目に入るのが一面に空を覆っている「紅しだれ桜」です。 平安時代の庭園の特色である「野筋」(ノスジー入り組んだ細い道筋)と「遣水」(ヤリミズー幾重にも流れ込んでいる小川)の様式が特色で、特に『平安の苑』は平安時代に著された書物(伊勢物語・源氏物語・古今和歌集・竹取物語・枕草子)に記されている200種余りの植物が、その一節の紹介とともに植栽されています。

-

八重紅枝垂れ桜

京都の近衛家の邸内にあったものを、津軽藩主が地元へ持ち帰り育てたとされており、平安神宮創建にあたり、初代仙台市長の遠藤庸治氏から苗木が寄贈されたことから「遠藤桜」とも「里帰りの桜」ともいいます。 百年の間、守り伝えられて来た平安神宮の紅しだれは、いつまでも訪れる人の心を捕らえ続けることでしょう。

-

澄心亭

茶室として西神苑南西隅の小高い林の中に建てられ、現在は月釜や観桜茶会など年間を通じて利用されています。この茶室は明治28年(1895)の平安神宮創建時に七代小川治兵衛によって西神苑が作庭された時にこの一角に建てられたもので、その後幾度か改修が行われ現在の姿となっています(通常非公開)

-

中神苑

西神苑から小川沿いに木漏れ日の差し込む林間を抜けると、一瞬に視界が開け蒼龍池の風景が広がります。池に浮かぶ珊瑚島までは「臥龍橋(ガリュウキョウ)」と称する飛び石が配置され、周囲には杜若(カキツバタ)が群生しています。

-

臥龍橋

天正年間に豊臣秀吉によって造営された三条大橋と五条大橋の橋脚が用いられています。この橋を渡る人には、「龍の背にのって池に映る空の雲間を舞うかのような気分を味わっていただく」という小川治兵衛の作庭の意図が織り込まれています。

-

泰平閣

泰平閣(橋殿)で休むと、広大で池に周囲の風景がとけ込み、立体的で奥行きのある景色が繰り広げられます。特に対岸の紅しだれが開く頃はその贅沢な光景に言葉を失うほどの絶景となります。

-

西神苑と花菖蒲

北東には、涼やかな音を響かせて流れ落ちる、神苑唯一の滝があります。心落ち着く閑静な庭をなし、訪れる人を安らかな心地にしてくれます。池の辺には「花菖蒲」が群生し、初夏から秋口にかけては池の水面に「睡蓮(スイレン)」と「河骨(コウホネ)」が彩りを添えます 花菖蒲:伊勢系・肥後系・江戸系を中心に日本古来の品種ばかり200種・2,000株が咲き競います。見頃を迎える6月上旬には、白虎池上に「八ツ橋」が架かり一層の風情が増します。

-

西神苑と中神苑を繋ぐ小川

中神苑の蒼龍池から西神苑の白虎池へ流れる小川は、緩やかな曲線を描きながらゆったりと流れています。崩れ石積み護岸は、小川治兵衛の得意とする技法で、苑路を趣に富むものにしてくれます。

-

杜若(カキツバタ)

紫一色の杜若およそ1000株が蒼龍池を彩るのは5月上旬から下旬ですが、その自然で素朴な景色のなかに一層貴賓にあふれた品種の一群があります。光格天皇がご遺愛されたもので、白地に紫の模様が入り、千代紙で折った鶴をそのままそっと置いたかのような姿に「折り鶴」の名が付けられています。

-

西神苑と中神苑を繋ぐ小川

栖鳳池の辺に建つ尚美館や泰平閣(橋殿)越しに東山連山の一つ華頂山を借景とした雄大な眺めが広がります。中国の伝説の仙郷「蓬莱山」をあらわした「鶴島」と「亀島」は松を頂いて池に浮かびます。

拝観順路

横にスクロールで地図をスライド