明治28年3月15日 皇紀2555年 西暦1895年

御由緒

千年以上も栄え続けた雅やかな京都を後世に伝えるために、

京都復興にかけた多くの人々の遺志を後世に伝えるために、四海平安の祈りを込めて創建

幕末の京都

京都復興への人々の情熱

平安京の誕生以来,約千年間にわたり日本の都として栄えた京都は、元治元年(1864)の蛤御門の変で「鉄砲焼け」と呼ばれる戦火に見舞われ、街の中心部811町、27,500軒余りを焼失しました。さらに4年後の明治2年には明治維新における事実上の東京奠都によって政治的・経済的地盤が急激に沈下し人口が3分の2にまで減少し「いずれ狐や狸の棲家になる」とまで言われていました。衰亡の危機にさらされ、当時の市民は熱意を結集して荒廃した街の復興に取組みました。

京都復興策として、近代都市基盤確立を目指し、一連の事業が進められました。近代化教育の促進事業として市内に64の小学校を建設、インフラ整備事業として琵琶湖疏水の掘削、その水力を利用した発電所の建設とさらにその電気を利用した電気電車の敷設、地場産業振興策として京都博覧会の開催などが進められました。

そして、それらの一連の事業の集大成として平安神宮創建と第4回内国勧業博覧会の開催、平安遷都1,100年紀念祭の挙行が計画されました。

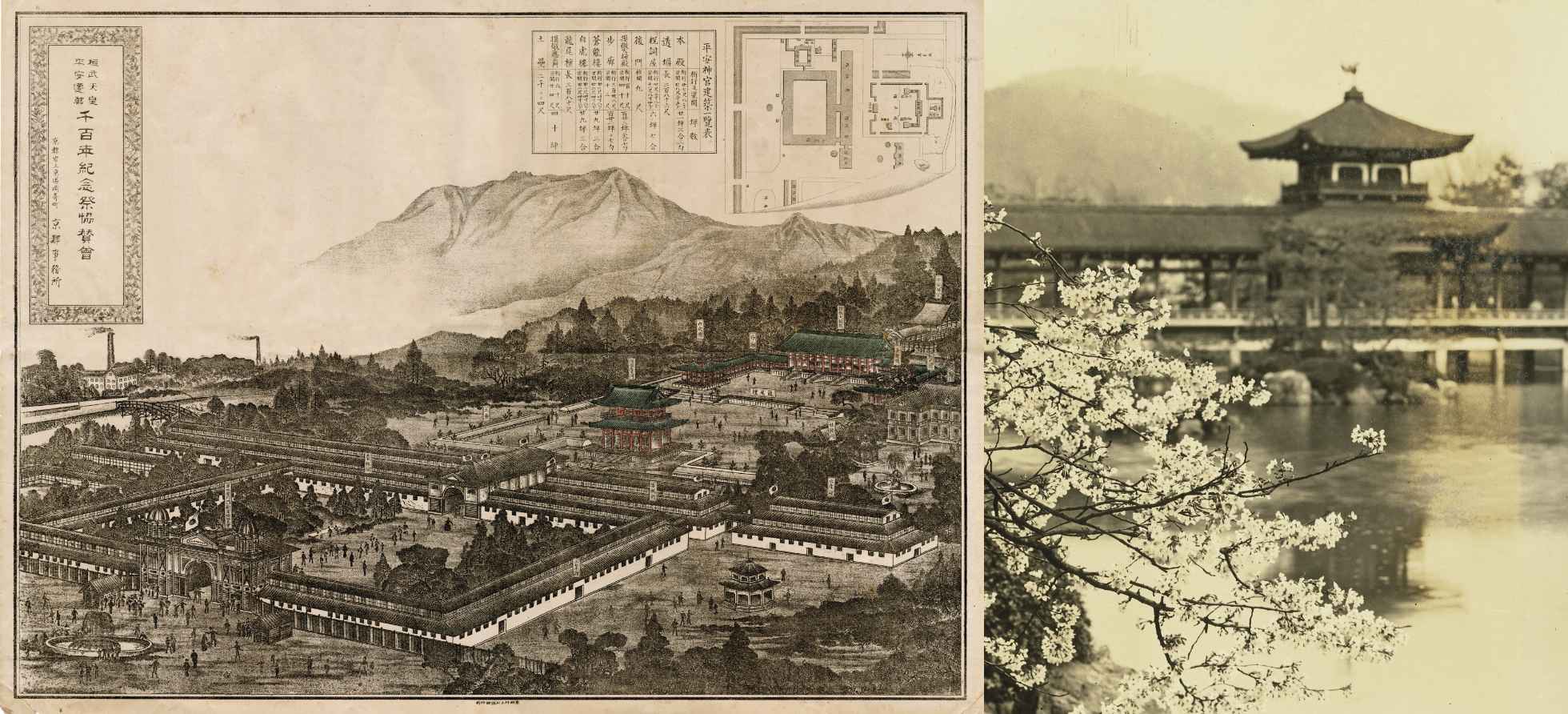

第4回内国勧業博覧会

平安京遷都の延暦15(796)年から千百年の節目となる明治28(1895)年を迎えるにあたり、桓武天皇を顕彰する祭典「平安遷都千百年紀念祭」(「紀念」は「記念」と同意ですが、当時は紀念が多用された)の挙行と立案されました。又、紀念祭にあわせて「第四回内国勧業博覧会」の誘致が計画されました。

十九世紀、工業化した国々では、万国博覧会が開催されていました。当時の万国博覧会は国際見本市という性格が強く、明治政府は産業の奨励と国民の啓蒙政策の一環として、万国博覧会へ積極的に出品するとともに、国内における勧業博覧会の開催に力を注いでいました。それが内国勧業博覧会であり、第1回~3回までは、東京上野で開催されていました。

そして、強い誘致運動の結果、日本歴史の中心地、京都で開催することが決定され、明治28年4月1日~7月31日迄、第4回内国勧業博覧会は盛況裡に開催されました。世界に卓絶する日本の歴史と文化を内外にアピールするとともに、京都の経済・文化の復興と再生に大きな役割を果たしました。

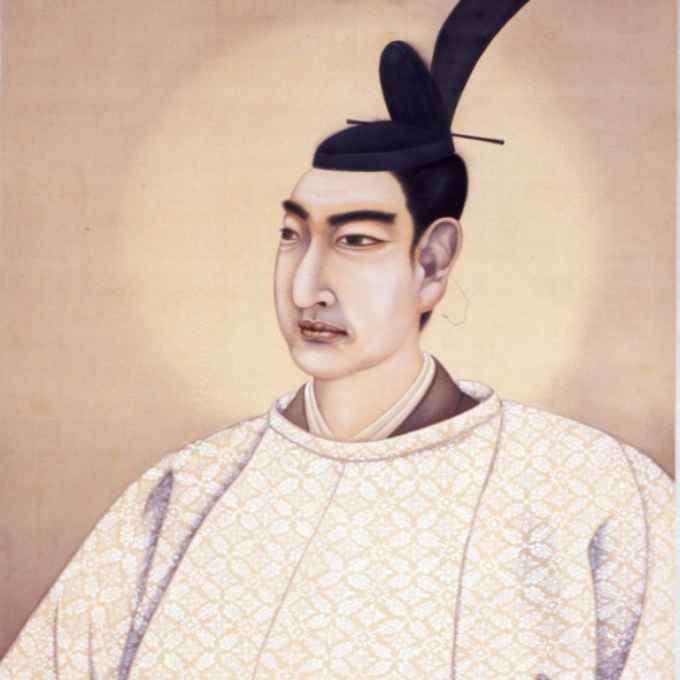

平安神宮創建

平安遷都千百年紀念祭と第4回内国勧業博覧会に際し、市民は、京都の始祖である桓武天皇の御霊を奉祀する神社の創建を強く望み、明治28年3月15日、桓武天皇(737〜806)を御祭神として「官幣大社 平安神宮」が創建されました。(その後、皇紀2600年(昭和15年)を記念して平安京最後の天皇である孝明天皇(1831〜1866)が合祀されました)

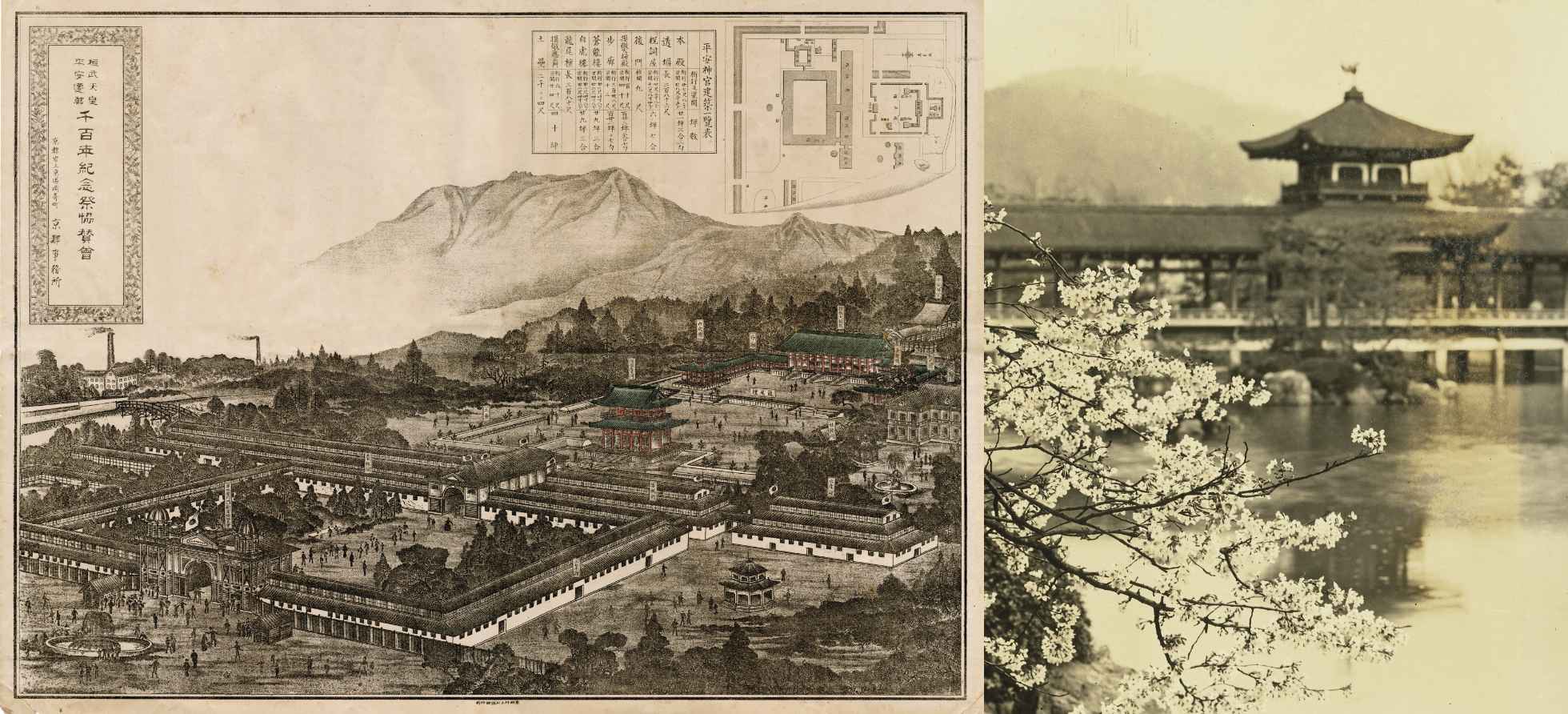

覧会では、京都の始祖、桓武天皇を奉祀する平安神宮が創建されるとともに、本殿前にモニュメントとして、国家(平安京)のシンボルであった平安京朝堂院正殿の大極殿や応天門などが造営されました。建設には、当時を代表する建築家 木子清敬・伊東忠太が設計と工事の指揮・監督にあたりました。それが現在の平安神宮の 朱色の社殿であり重要文化財に指定されています。

又、平安神宮創建と同時に社殿を囲むように作庭されたのが「神苑」です。明治を代表する作庭家7代目小川治兵衛によって作庭された池泉回遊式の庭園で南・西・中・東の4つの庭で構成されています。昭和50年に国の名勝に指定され、文豪 谷崎潤一郎の「細雪」のにも登場する紅枝垂れ桜や花菖蒲等が有名です。池水には琵琶湖疎水が利用されており、疎水をろ過して取り入れていた為、外来種の影響を受けず、琵琶湖で殆ど見られなくなったイチモンジタナゴ等の絶滅危惧種が多く生息しており生物学的にも貴重な庭園です。

平安遷都千百年記念祭と

時代祭

平安遷都1100年紀念祭は、当初、内国勧業博覧会開催中に明治天皇を迎えて催される予定でしたが、諸事情で延期されることとなり、明治28年10月22日から3日間にわたり盛大に挙行されました。10月22日は延暦13(794)年、桓武天皇が新京(平安京)に入った遷都の日にあたります。紀念祭の余興として、25日に行われたのが時代行列で、翌年から京都発展の象徴として永年継続する為、神幸列を加えて時代祭となり毎年10月22日に斎行されています。

時代祭は京都市の全学区からなる平安講社を組織して実施されています。「京都でしか出来ない風俗史行列」を基本概念として誕生し、錦秋の都大路を飾るその行列衣装は、綿密な時代考証がなされ、京都の伝統工芸技術の粋を集めて復元した本物であるのが大きな特徴です。京都復興からさらなる発展へ、先人の熱意は連綿と歴代の市民に受け継がれ、当日本の歴史風俗絵巻と称される行列は、初の6列から折々に遂次加増され、現在では全時代20列(人員約2000名)約2キロにも及ぶ大行列となり京都三大祭の一つとなっています。

四海平安の祈りを込めて

これらの熱意と一連の町おこし事業が見事に結実して、平安神宮が創建されました。

千年以上も栄え続けた雅やかな京都を後世に伝えるために、京都復興にかけた多くの人々の遺志を後世に伝えるために、四海平安の祈りを込めて創建されたのです。

その後、皇紀2600年にあたる昭和15年には、市民の懇意によって平安京有終の天皇、第121代孝明天皇のご神霊が合わせ祀られ、「日本文化のふるさと京都」のおや神様として広く崇敬を集めることとなりました。